Le risque cardiovasculaire à la ménopause

SANTÉ FÉMININE – L’idée que les pathologies cardiovasculaires touchent surtout les hommes est fausse. Après 50 ans - typiquement l’âge où débute la ménopause -, de plus en plus de femmes souffrent de maladies cardiovasculaires. Quel est l’impact de la transition ménopausique sur la santé générale et cardiovasculaire de la femme ? Et que peut-on y faire ?

La Pre Bharati Shivalkar, cardiologue à l’Hôpital Delta (groupe hospitalier Chirec), est spécialiste des affections cardiaques chez la femme. Elle collabore étroitement avec des gynécologues, des médecins généralistes et d’autres spécialistes pour élever la santé cardiaque féminine à un niveau supérieur. L’objectif est non seulement d’augmenter l’espérance de vie des femmes, mais aussi d’optimaliser leur qualité de vie.

« Nous devons, d’abord et avant tout, abandonner cette ‘médecine bikini’ qui se concentre exclusivement sur les seins et l’appareil reproducteur féminin. La physiologie générale des femmes n’est pas la même que celle des hommes. Les tableaux cliniques cardiaques et de nombreuses autres pathologies naissent et se manifestent de façon différente. Le climat hormonal a une influence énorme, d’autant plus lorsque le rôle protecteur des œstrogènes disparaît. Nous devons donc écouter attentivement les plaintes des femmes, et travailler de manière plus ciblée et davantage préventive », souligne la spécialiste.

Des chiffres spectaculaires

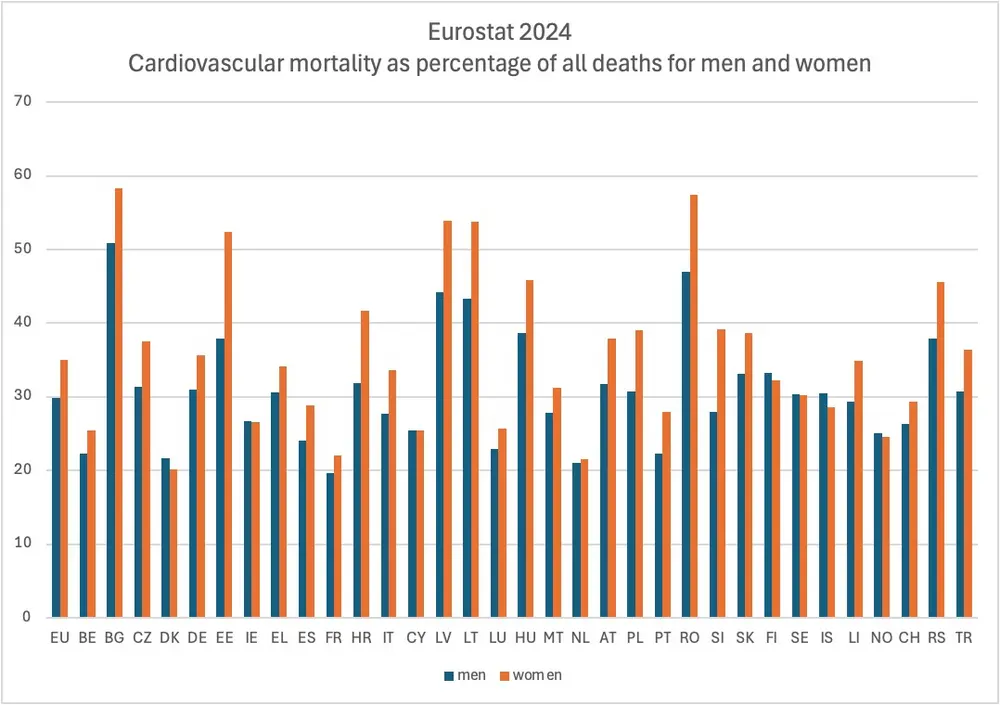

Les données épidémiologiques sont sans appel. À travers le monde, 18,6 millions de personnes succombent chaque année à des maladies cardiovasculaires - dont les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi de causes cardio-métaboliques telles que l’hypertension et le diabète -, dont 8,9 millions (environ 48 %) de femmes. Chaque jour, 11.000 femmes décèdent d’un infarctus, soit huit femmes par minute. « Ces chiffres sont peut-être même un peu plus élevés, car nous ne disposons pas toujours d’informations correctes pour les pays à revenus faibles et intermédiaires », précise la Pre Shivalkar.

Si l’on examine la prévalence des infarctus du myocarde, on observe que les hommes sont presque deux fois plus souvent touchés que les femmes jusqu’à l’âge de 50 ans. Passé cet âge, les statistiques changent et les femmes rattrapent leur retard, surtout après la ménopause lorsque l’action des œstrogènes diminue. Les femmes de plus de 70 ans présentent un risque de mortalité plus élevé (c’est-à-dire de décès par infarctus que les hommes du même âge), et proportionnellement davantage de maladies cardiovasculaires.

La ménopause constitue un point de bascule crucial : « Les œstrogènes exercent différentes fonctions cardioprotectrices. Ils stimulent l’angiogenèse, favorisent la vasodilatation, influencent la fonction mitochondriale et réduisent le stress oxydatif », indique la spécialiste. « Lorsqu’un déficit œstrogénique s’installe, un climat pro-inflammatoire apparaît avec, entre autres, une rétention d’eau, une rigidification de la paroi vasculaire et une redistribution des tissus adipeux autour de la ceinture abdominale, donc une morphologie “androïde” qui engendre un risque cardiovasculaire beaucoup plus élevé chez les femmes. »

Bref, le risque cardiovasculaire augmente. Et cela peut devenir problématique en cas de conjugaison avec d’autres facteurs de risque classiques déjà présents, avertit-elle. Pensons notamment à l’obésité abdominale, la dyslipidémie, l’intolérance au glucose, l’hypertension artérielle ou le tabagisme. Certains antécédents médicaux et un historique familial de troubles coronariens précoces peuvent également rendre les femmes - et en particulier les femmes ménopausées - plus vulnérables aux troubles cardiovasculaires.

Dépister et bien référer

Il convient donc d’identifier ces facteurs de risque propres à la population féminine et d’intervenir en temps utile. Car « 80 % des affections cardiovasculaires sont évitables », souligne Bharati Shivalkar.

Toute femme qui consulte son gynécologue ou son médecin généraliste pour des plaintes en lien avec la ménopause devrait idéalement bénéficier d’un dépistage approfondi. Existe-t-il des facteurs classiques de risque cardiovasculaire (lire ci-dessus) ? Y a-t-il eu, par le passé, des complications liées à une grossesse telles qu’une pré-éclampsie ou un diabète gestationnel ? Ce sont des facteurs prédictifs importants d’hypertension ultérieure, de « young stroke » et de diabète. Et quelle est l’importance d’éventuels symptômes vasomoteurs, comme les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur ? De récentes études montrent un lien entre la sévérité de ces symptômes de ménopause et le profil de risque cardiovasculaire, voire une démence ultérieure.

« 80 % des affections cardiovasculaires sont évitables. »

Il ne faut pas non plus oublier les femmes plus jeunes. Ainsi, les femmes qui présentent des ovaires polykystiques ont un risque accru d’affections cardiovasculaires car le polycystic ovary syndrome (PCOS) va souvent de pair avec l’obésité, l’insulinorésistance et le développement d’une hypertension. L’endométriose (fréquente mais sous-diagnostiquée) peut également entraîner un risque cardiovasculaire accru, d’une part parce que l’un de ses traitements potentiels est d’induire une ménopause, mais probablement aussi en raison de sa physiopathologie même : « Toute forme d’inflammation chronique (même de bas grade) constitue un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire. Les maladies auto-immunes en font donc certainement partie, et elles sont en outre beaucoup plus fréquentes parmi la population féminine [1] », précise la Pre Shivalkar.

« Toutes les femmes ménopausées ne nécessitent pas de voir un cardiologue, mais plus elles combinent de facteurs de risque, plus il faut être vigilant », ajoute-t-elle. Les femmes qui débutent leur ménopause de façon précoce, et qui sont donc confrontées à un déficit œstrogénique prolongé, requièrent également toute l’attention (cardiovasculaire) nécessaire.

70 symptômes

Une septantaine de symptômes liés à la ménopause ont été décrits. « Nous connaissons tous les plus fréquents, et toutes les femmes ne souffrent pas (autant) de la transition, mais l’éventail de plaintes possibles montre à quel point les hormones féminines agissent sur de nombreux phénomènes physiologiques », rappelle-t-elle.

À l’heure actuelle, de nombreux médecins et leurs patientes sont ouverts au traitement hormonal de substitution (THS). Sur le plan cardiovasculaire, cette supplémentation hormonale offre de nombreux bénéfices : « Le THS améliore le profil lipidique, exerce une influence favorable sur les valeurs tensionnelles (comme l’œstrogène augmente la production de monoxyde d’azote) et il optimise le métabolisme du glucose, ce qui lutte contre la redistribution des graisses et réduit le risque d’obésité abdominale », liste la cardiologue. « Bien que plusieurs études démontrent clairement ces éléments, il n’existe pas de recommandations claires concernant le THS chez les femmes ménopausées. Pour cela, des essais contrôlés randomisés sont nécessaires, or ils ne sont pas évidents à mettre en place dans ce contexte. »

En clair : la ménopause n’est pas une maladie. Elle s’accompagne toutefois d’un climat métabolique tout autre, qui peut avoir des conséquences délétères lorsque d’autres facteurs de risque interviennent. « Il n’est pas nécessaire non plus de tout médicamenter », insiste la Pre Shivalkar. « On peut commencer par l’hygiène de vie. Une large part est en notre pouvoir, il nous est possible de reprendre le contrôle. »

Prendre soin de soi

Nos populations ont tendance à prendre du poids, et la ménopause s’accompagne elle aussi, bien souvent, de quelques kilos en sus. Pour partie du fait de la rétention d’eau, mais le pourcentage de tissu adipeux peut lui aussi augmenter, ce qui n’est guère sain.

« Je dis toujours à mes patientes : nous n’avons pas besoin de vieillir maigres - nous avons besoin d’un corps solide pour bien vieillir. Et il n’est jamais trop tard pour devenir plus active. La musculation, par exemple, est incroyablement salutaire. » Et la Pre Shivalkar d’expliquer : « Si l’on maintient ou développe sa masse musculaire, le métabolisme au repos demeure plus élevé, ce qui aide à contrer la prise de poids et le stockage des graisses (et surtout la graisse viscérale). En outre, les exercices en résistance permettent de diminuer la tension artérielle et les marqueurs d’inflammation systémique, et ils stimulent la formation osseuse du fait de la charge mécanique exercée sur le squelette. Associé à un apport suffisant en calcium et en vitamine D, cela peut réduire considérablement le risque d’ostéoporose et de fractures. Par ailleurs, une meilleure santé cardiovasculaire aide aussi à prévenir la démence, autre pathologie qui touche particulièrement les femmes. »

La spécialiste prône également le recours à différentes formes de relaxation, comme la méditation et le yoga. « En fin de compte, il s’agit de bien prendre soin de soi. Les femmes s’occupent de tout le monde : de leurs enfants, de leurs parents, de leur partenaire, de leurs petits-enfants, de leur entourage. Prendre soin de soi semble passer au second plan. Mais c’est ô combien important ! Les femmes vivent en moyenne quatre ans et demi de plus que les hommes, mais elles passent en moyenne un quart de leur existence avec une piètre qualité de vie. La manière dont se déroule la ménopause joue ici un rôle clé. Nous devons prendre au sérieux les conséquences de cette phase de la vie », conclut Bharati Shivalkar.

1. La polyarthrite rhumatoïde, entre autres, touche particulièrement les femmes : trois patients sur quatre sont des femmes. Pour les affections thyroïdiennes auto-immunes, il s’agit même de sept patients sur huit.

La Clinique du cœur des femmes

En 2017, la Pre Bharati Shivalkar a fondé la première 'Clinique du cœur des femmes' de Belgique, au sein de l’UZ Antwerpen. La collaboration, étroite, entre les services de gynécologie et de cardiologie y était centrale. « J’ai rédigé une brochure pour mes collègues gynécologues. J’y ai listé les plaintes et les facteurs de risque auxquels ils devaient être attentifs. Les femmes présentant un profil de risque cardiovasculaire accru étaient référées. En quelques mois, nous avons identifié trois femmes qui nécessitaient un stent, c’étaient des dames âgées de 50 à 66 ans », raconte la spécialiste. Les autres femmes référées ont été incluses dans un parcours de santé “préventif”. Une initiative similaire a suivi un peu plus tard à l’hôpital Delta (Chirec), où la Pre Shivalkar a notamment mis en place un programme en collaboration avec des gynécologues et d’autres spécialistes pour optimiser la santé des femmes au cours des différentes phases de la vie où peut survenir un risque cardiovasculaire accru. Les médecins généralistes sont aussi des intervenants essentiels dans le suivi et la prévention chez ces patientes. « On ne peut pas ranger une femme dans une case. Un ensemble de différents acteurs est nécessaire pour soutenir au maximum la santé des femmes. »