La périménopause : une étape charnière à bien cerner et accompagner

GYNÉCOLOGIE - Débutant avec les premiers signes de modifications hormonales et cliniques et s’étendant jusqu’à un an après les dernières règles, la périménopause constitue une période de transition complexe et déterminante dans la vie des femmes. Passage en revue de cette période particulière chez la femme, au travers du dernier document de synthèse rédigé par l’Inami [1] sur base de la littérature et des commentaires de la Dre Marie Mawet, chercheuse en endocrinologie gynécologique (ULiège).

On distingue une phase précoce, où les cycles deviennent plus longs ou plus courts (« ce qui est le plus souvent le cas », témoigne Marie Mawet) mais restent réguliers, et une phase tardive, où les cycles deviennent franchement irréguliers, alternant périodes d’aménorrhée et cycles courts. « À ce moment, le volume des saignements peut varier considérablement, traduisant la désorganisation progressive de l’activité folliculaire ovarienne. »

On distingue une phase précoce, où les cycles deviennent plus longs ou plus courts (« ce qui est le plus souvent le cas », témoigne Marie Mawet) mais restent réguliers, et une phase tardive, où les cycles deviennent franchement irréguliers, alternant périodes d’aménorrhée et cycles courts. « À ce moment, le volume des saignements peut varier considérablement, traduisant la désorganisation progressive de l’activité folliculaire ovarienne. »

Sur le plan hormonal, la diminution de la réserve ovarienne entraîne une baisse de la production d’estradiol et de progestérone. La sécrétion de FSH augmente par rétrocontrôle, mais de façon fluctuante, ce qui explique la variabilité des cycles. Ces bouleversements endocriniens se répercutent directement sur l’équilibre physiologique, émotionnel et métabolique des femmes.

Diagnostic et démarche clinique

Le diagnostic est avant tout clinique, en particulier chez les femmes de plus de 45 ans n’ayant pas de contraception hormonale venant masquer le tableau. Classiquement, l’association de cycles irréguliers et de troubles climatériques oriente clairement vers une périménopause. Chez les femmes plus jeunes, notamment avant 40 ans, une exploration hormonale est indiquée afin de ne pas méconnaître une insuffisance ovarienne prématurée, « anciennement appelée ménopause précoce, et qui se traduit par une élévation de la FSH et un abaissement de l’estradiol sur deux prélèvements séparés d’au moins quatre mois. »

Des examens complémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour écarter d’autres pathologies pouvant mimer une périménopause, comme un dysfonctionnement thyroïdien pouvant entraîner aménorrhée et bouffées de chaleur. Une hyperprolactinémie doit pouvoir aussi être exclue dans certains cas, sans oublier la grossesse.

Des symptômes variés et parfois invalidants

« Globalement, les symptômes de la périménopause sont identiques à ceux rencontrés par les patientes ménopausées », ajoute Marie Mawet, « mais ils varient en fréquence et en intensité en fonction de l’activité ovarienne résiduelle : en période d’aménorrhée (autrement dit, lorsque l’activité ovarienne est faible, avec une faible production d’œstradiol), les symptômes sont fréquents. Par contre, ils s’amendent à la faveur d’une reprise de l’activité ovarienne, avec réapparition de règles. »

Les manifestations cliniques de la périménopause sont multiples, et elles sont bien connues pour toucher tant le corps que le fonctionnement psychologique. Grandes classiques, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes restent les symptômes les plus caractéristiques. Leur fréquence et leur intensité varient, mais elles peuvent affecter gravement la qualité du sommeil - et donc la vitalité quotidienne. Les troubles du sommeil sont en effet fréquents : difficultés d’endormissement, réveils nocturnes ou sommeil non réparateur.

Sur le plan psychologique, la périménopause constitue une période de fragilité accrue. Diverses études montrent que le risque de dépression est deux à cinq fois plus élevé au cours de cette phase. En corollaire, les variations d’humeur, l’irritabilité et l’anxiété sont fréquemment rapportées. Les troubles cognitifs, souvent décrits comme un « brouillard cérébral », concernent la mémoire, l’attention et la concentration. Ces difficultés, signalées par près de 60 % des femmes d’âge moyen, peuvent interférer avec la vie professionnelle et sociale.

Sur le plan médical, cette période doit donc être envisagée comme une opportunité à ne pas manquer pour renforcer la prévention.

Les céphalées et les migraines tendent à s’aggraver, notamment du fait des fluctuations hormonales. Elles s’atténuent généralement après l’installation complète de la ménopause. Les douleurs musculosquelettiques sont également fréquentes : jusqu’à la moitié des femmes mentionnent des douleurs articulaires ou musculaires, une plainte parfois prédominante.

Sur le plan métabolique, la périménopause s’accompagne souvent d’une prise de poids et d’une modification de la répartition de la masse grasse, avec un excès abdominal, facteur de risque cardiovasculaire. À cela s’ajoutent des modifications infracliniques liées à la transition : hausse des lipides sanguins, augmentation du risque de syndrome métabolique, perte progressive de densité osseuse. L’ensemble concourt à un accroissement du risque cardiovasculaire, en plus de la fragilisation osseuse précoce.

Enfin, la sphère génito-urinaire est fréquemment concernée : sécheresse vaginale, dyspareunie, incontinence urinaire, infections urinaires récidivantes. Liés à la carence en estrogènes, ces troubles constituent une part importante du vécu des femmes en transition ménopausique.

Une étape critique pour la santé globale

Loin d’être anecdotique, la périménopause est une phase où s’installent des changements ayant un impact à long terme sur la santé. L’association de symptômes vasomoteurs précoces et persistants avec un risque accru de morbidité cardiovasculaire est bien documentée. Il faut également savoir que la perte osseuse commence plusieurs années avant les dernières règles. Quant aux altérations cognitives, bien que souvent transitoires, elles soulignent l’importance de surveiller le bien-être psychologique et la qualité de vie dans cette phase qui peut être ressentie comme un vieillissement important et rapide, ainsi que comme une perte d’une partie de la féminité.

Sur le plan médical, cette période doit donc être envisagée comme une opportunité à ne pas manquer pour renforcer la prévention. Le suivi permet non seulement de soulager les symptômes, mais également de mettre en place des stratégies de long terme pour préserver la santé cardiovasculaire, osseuse et métabolique.

Suivi et accompagnement

Le consensus inamien insiste sur une approche individualisée et globale. Outre l’évaluation des symptômes, le suivi doit également passer en revue les facteurs de risque personnels : antécédents cardiovasculaires, thrombotiques, cancers, ostéoporose. L’examen clinique comprend la mesure de la pression artérielle, du poids, de l’IMC et de la circonférence abdominale. Des analyses biologiques, une mammographie ou une ostéodensitométrie seront à discuter selon les cas.

Le suivi régulier permet d’ajuster les mesures thérapeutiques. Une réévaluation est recommandée après trois mois de traitement, puis annuellement. La consultation est également l’occasion de rappeler les mesures hygiéno-diététiques : alimentation équilibrée, apport adéquat en calcium et vitamine D, arrêt du tabac, limitation de l’alcool et activité physique régulière. Pour paraître classiques, ces mesures constituent une véritable pierre angulaire de la prise en charge des femmes en périménopause.

Et les traitements ?

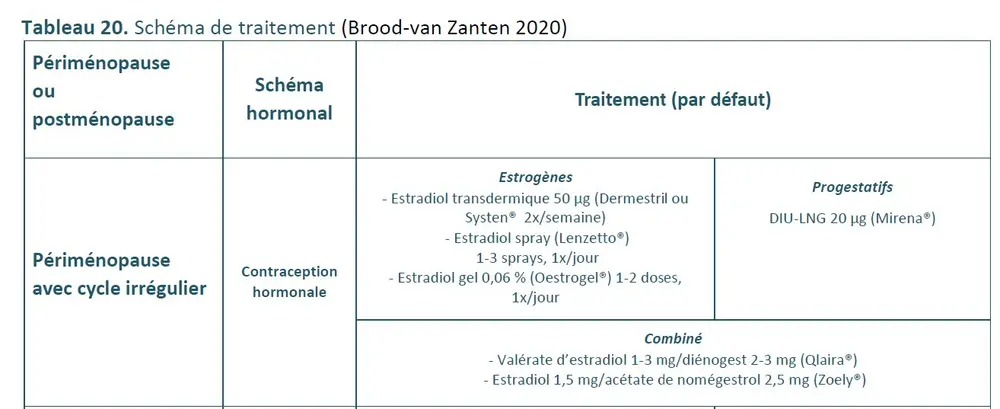

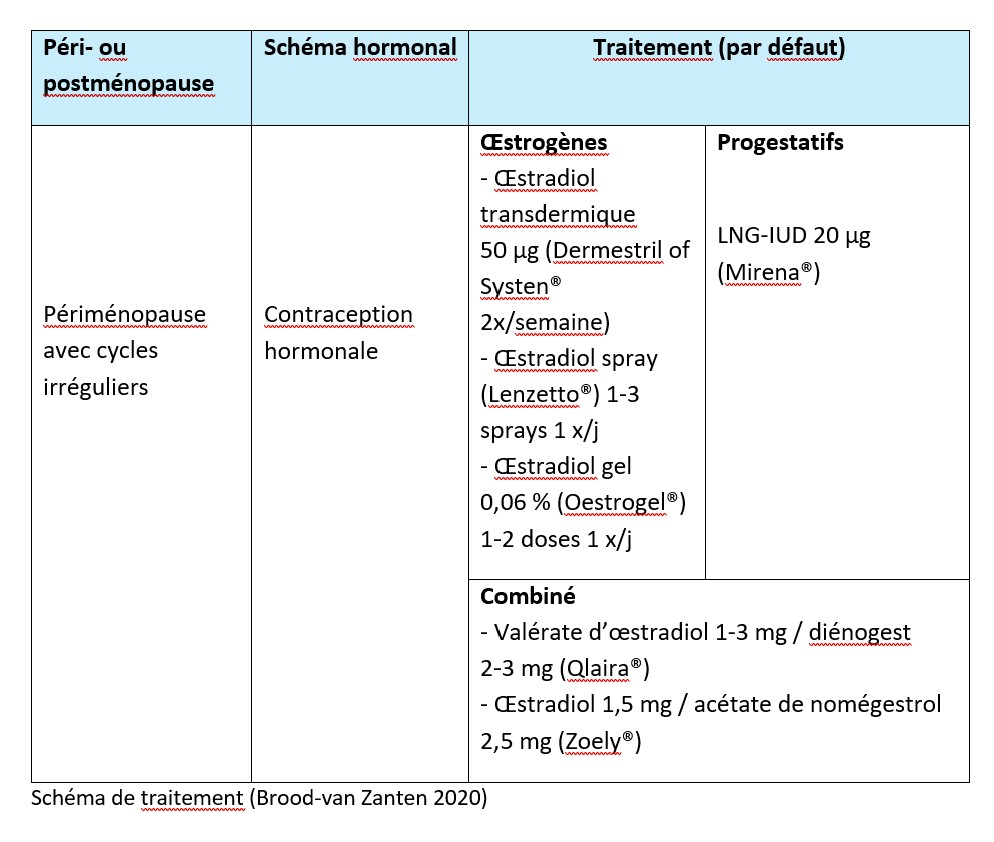

Un traitement peut être envisagé lorsque les symptômes sont trop invalidants. Faut-il penser d’emblée au traitement hormonal ? « On l’introduit rarement durant la périménopause », explique Marie Mawet, « car les patientes continuent à produire de l’estradiol de manière intermittente, et parfois à des taux très élevés. Ajouter un THM provoquera des symptômes d’hyperoestrogénie (tension mammaire, hypercoagulabilité, pesanteur pelvienne, etc).

La stratégie est plutôt la suivante :

- En cas de bouffées de chaleur intermittentes, on utilise le “freiner substituer”, qui consiste à donner une préparation à base de progestatif de synthèse (ex. Dienogest 2 mg), qui va arrêter l’activité ovarienne résiduelle, et de l’estradiol par voie orale pour substituer le manque d’E2 consécutif à la freination.

- Si le symptôme cardinal de la périménopause consiste en règles irrégulières et/ou abondantes, on proposera l’utilisation d’un progestatif en continu per os ou, mieux, dans un stérilet. Cela permettra d’obtenir une aménorrhée.

-

L’avantage du stérilet Mirena est qu’il a une indication en protection endométriale : si la patiente devient vraiment ménopausée (et qu’elle présente des bouffées de chaleur pluriquotidiennes), on pourra ajouter de l’E2 comme THM sans devoir administrer de la progestérone par voie orale. »

Le choix de la voie d’administration dépendra du profil de risque et des préférences de la patiente. L’estradiol transdermique présente un profil de sécurité légèrement supérieur à la voie orale, qui implique un passage hépatique. Les effets indésirables sont en général bénins (saignements irréguliers, tension mammaire, céphalées), mais nécessitent un suivi attentif.

Des alternatives existent en cas de contre-indications au THS: traitement local à base d’estrogènes ou la prastérone à usage vaginal (DHEA) pour la sécheresse vaginale, lubrifiants ou crèmes hydratantes, thérapies cognitivo-comportementales pour les troubles anxieux et dépressifs, activité physique et approches non pharmacologiques pour améliorer le sommeil et le bien-être. Plus récemment, des molécules comme le fézolinétant, un antagoniste des récepteurs de la neurokinine 3, offrent de nouvelles perspectives pour les bouffées de chaleur.

Référence

1. Inami. Réunion de consensus – 30 mai 2024. La prise en charge de la ménopause