Dossier pesticides

L’impact environnemental des pesticides : un bilan alarmant

La biodiversité, l’eau, les sols : les pesticides affectent profondément les écosystèmes wallons. Ce troisième épisode documente, chiffres et témoignages à l’appui, ces impacts désormais incontestables.

Laurent Zanella

Les auditions au Parlement wallon mettent en lumière, depuis le 24 juin dernier, l’ampleur des dégâts environnementaux causés par les pesticides.

D’abord, la pollution de l’eau est massive : 12 des 34 masses d’eau souterraines wallonnes sont en mauvais état en raison de concentrations dépassant les normes de potabilité, souvent dues à l’atrazine, un herbicide pourtant interdit depuis 2005.

Les résidus de pesticides sont également présents dans les sédiments, les cours d’eau et même les eaux embouteillées, confirmant une pollution diffuse et persistante. Ce dernier élément a été confirmé il y a peu par Apache, qui a détecté des traces de PFAS à chaîne ultracourte dans près de 75% des eaux de source et minérales en bouteille provenant des Ardennes et des Hautes Fagnes pour rester en Wallonie.

L’air n’est pas épargné : des campagnes de biomonitoring ont révélé la présence quasi systématique de pesticides dans l’atmosphère, y compris de molécules interdites depuis plusieurs décennies, comme l’heptachlore ou le DDT. Cette contamination atmosphérique touche aussi bien les zones agricoles que résidentielles.

Les pesticides ont également un effet dévastateur sur la biodiversité. Des études scientifiques établissent des liens directs entre l’utilisation de pesticides et le déclin massif des insectes, pollinisateurs, chauves-souris et autres auxiliaires de culture, compromettant ainsi les équilibres écologiques et les services écosystémiques essentiels à l’agriculture elle-même.

Enfin, la persistance des substances interdites dans les sols et les tissus biologiques démontre leur impact à long terme. L’exposition chronique des écosystèmes et l’accumulation dans la chaîne alimentaire imposent une réponse réglementaire urgente pour enrayer cette crise environnementale silencieuse.

Biodiversité en chute libre

L’usage des pesticides contribue activement à l’effondrement de la biodiversité. Insectes, oiseaux, pollinisateurs, milieux forestiers : aucun écosystème n’est épargné.

Gaëtan Seny, chargé de mission chez Natagora, association qui veille à enrayer la dégradation de la biodiversité et rétablir un meilleur équilibre entre l'homme et la nature en Wallonie et à Bruxelles, cite une étude récente sur les effets du tébuconazole, un fongicide de plus en plus utilisé chez nous. Ce produit, censé cibler certains champignons, affecte en réalité la reproduction des moineaux. « Je ne suis pas naturaliste, mais, sauf erreur, les moineaux ne sont pas des champignons. », a-t-il ironisé, rappelant que « les pesticides affectent gravement un large spectre d’espèces non ciblées. Inutile de vous dire que l’humain est une espèce non ciblée au même titre que toutes les autres. »

Il rappelle les conclusions d’une méta-étude publiée début 2025 : « L’utilisation actuelle des pesticides est non durable, les procédures d’évaluation des risques sont inefficaces, et ces substances sont directement liées au déclin mondial de la biodiversité. »

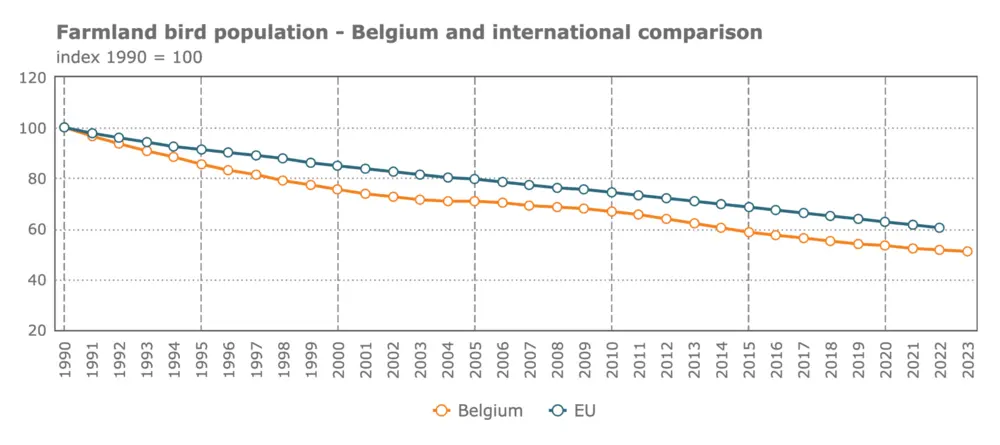

En Wallonie, le Farmland Bird Index (l’indice des oiseaux liés au milieu agricole), nourri par des milliers d’observateurs citoyens, témoigne d’un recul de plus de 40 % en 35 ans. « Certes, cette dégradation est multifactorielle, mais l’intensification de l’agriculture en est la principale cause. »

Au-delà du constat, Gaëtan Seny souligne les services rendus gratuitement par la nature. Ainsi, « les pollinisateurs peuvent augmenter le revenu des agriculteurs de l’ordre de 110 à 240 euros par hectare », selon les travaux de Sabrina Gaba (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, France). Il cite également les alouettes, capables de réduire de 90 % les graines de mauvaises herbes en hiver, ou encore les chauves-souris qui limitent la prolifération de parasites bovins.

Dries Verhaeghe, directeur de Dryade, association qui travaille autour de la nature et de l’environnement d’un point de vue juridique, souligne de son côté les lacunes de la législation wallonne en matière de pesticides. La directive européenne sur l’utilisation durable des pesticides, transposée en 2013, reste mal appliquée : « Pour les zones de captage et de baignade, il n’y a pas d’interdiction ou de restriction sur l’utilisation de pesticides. Il y a dès lors une infraction avec cette directive. » Même constat pour les zones Natura 2000 ou les abords des domiciles, insuffisamment protégés. « Dans le sang des enfants wallons, il y a des pesticides », insiste Dries Verhaeghe.

Eau et sols : une contamination persistante

La pollution des nappes phréatiques et des sols wallons par les pesticides fait l’objet d’une alerte de plus en plus explicite de la part des associations environnementales. Virginie Pissoort, responsable plaidoyer pesticides chez Nature et Progrès, dénonce une contamination à la fois diffuse, persistante et légalement tolérée. Les chiffres récents confirment selon elle une tendance à la dégradation continue des milieux.

« Des substances qui sont extrêmement persistantes et extrêmement mobiles se retrouvent dans l’environnement, et elles ont toutes en commun de se dégrader dans ce que l’on appelle le TFA, l’acide trifluoroacétique, qui est un PFAS extrêmement persistant », informe Virginie Pissoort.

Ces substances sont retrouvées dans des concentrations dépassant parfois les seuils fixés pour la consommation humaine, sans que cela ne déclenche automatiquement une interdiction. Le problème, selon Nature et Progrès, tient à l’absence de critères d’exclusion clairs et cohérents dans le système européen d’autorisation : « L’extrême persistance d’un produit n’est pas un critère cut-off […]. Dès lors, des substances qui sont extrêmement persistantes et extrêmement mobiles se retrouvent dans l’environnement », explique Virginie Pissoort, tout en rappelant que certaines sont classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) ou suspectées d’être perturbateurs endocriniens.

La Belgique ne se distingue pas par sa prudence. Selon Virginie Pissoort, « plus de 26 % des autorisations de produits sont octroyées à des produits classés CMR, sans compter les perturbateurs endocriniens ». Parmi ces substances figurent le tébuconazole et le lambda-cyhalothrine, « des produits que les particuliers sont autorisés à utiliser aujourd’hui ».

L’étude menée par Nature et Progrès en 2022, intitulée La Belgique, royaume des pesticides, avait déjà souligné une augmentation de plus de 400 % des dérogations d’urgence entre 2011 et 2018. Depuis, la tendance ne semble pas inversée, notamment en ce qui concerne les PFAS, pour lesquels la Belgique utilise deux fois plus de substances actives par hectare qu’en France.

Cette contamination persistante des nappes a un impact direct sur l’eau potable. Julie Van Damme, secrétaire générale de Nature et Progrès, rappelle que ce sont les distributeurs qui doivent aujourd’hui compenser l’inaction en amont. « Ce sont les distributeurs d’eau potable qui, in fine, doivent gérer la pollution générée […]. Certaines sources nécessitent des traitements coûteux, d’autres sont temporairement ou définitivement abandonnées. »

Le caractère diffus de cette pollution rend les mesures de remédiation particulièrement complexes et coûteuses. Nature et Progrès plaide pour une prévention à la source, citant en exemple les dispositifs volontaristes adoptés au Danemark : « Ils ont décidé que toutes les substances actives devaient passer par un examen sur la lixiviation (processus par lequel des substances solubles sont entraînées vers les couches profondes du sol par l’eau, NdlR). Si ces métabolites se retrouvent dans l’eau à des proportions au-dessus de 100 nanogrammes par litre, on considère que la substance mère doit être interdite. »

Convergence des alertes, divergence des responsabilités

Si les constats convergent, les perspectives d’action dessinent des priorités distinctes, entre urgences territoriales, réformes structurelles et reconnaissance du rôle des données.

Agathe Defourny, coordinatrice de Canopea, fédération des associations environnementales belges, insiste sur l’ampleur de la pollution des masses d’eau souterraines, dont « la majorité [constitue] notre eau de distribution ». Elle réclame un recentrage des politiques publiques sur cinq leviers : cartographie d’usage, accompagnement des conversions agricoles, protection des zones de captage, cohérence législative pour les riverains, et application stricte du principe pollueur-payeur. Ce dernier est aujourd’hui inversé : « C’est en payant notre facture d’eau que l’on paie pour la repotabilisation », déplore-t-elle.

Marc Herman, inspecteur général au Département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna) défend une approche documentée et pluridisciplinaire. Il rappelle que les pesticides « ne datent pas d’hier » et que leur usage, dès l’Antiquité, a modifié durablement les écosystèmes : « On retrouve encore aujourd’hui dans nos sols les traces de soufre, d’arsenic ou de mercure. »

L’inspecteur général rappelle la complexité des mécanismes d’exposition, soulignant que les effets s’enchaînent en cascade : « Au départ d’individus atteints, on observe un impact sur la population, puis la communauté, et enfin l’écosystème. »

À l’échelle wallonne, l’administration centralise des données sur plus de 160 indicateurs environnementaux. Les cartes produites montrent une corrélation nette entre certaines cultures – notamment la pomme de terre de conservation, déjà mentionnée comme problématique dans l’article dédié à l’agriculture – et des usages intensifs de produits phytopharmaceutiques. Marc Herman souligne que cette lecture doit être nuancée par les surfaces concernées : « Il faut mettre en correspondance la quantité de matière active utilisée avec la surface réellement exploitée. »

Les deux intervenants convergent sur un point : la faiblesse du système actuel de traçabilité des pesticides. Les agriculteurs consignent leurs traitements dans des carnets de champ, mais aucune base de données centralisée n’existe à ce jour. La mise en œuvre du registre électronique prévue pour janvier 2026, imposée par l’Union européenne, suscite donc de grands espoirs.

« Si c’est pour inclure de nouvelles données dans un cloud que personne ne va jamais utiliser, ce n’est pas intéressant », avertit Agathe Defourny. « Ces données doivent être utilisées par l’administration en vue d’élaborer des politiques cohérentes. »

Même prudence chez Marc Herman : « Il peut toujours y avoir un effet de retard entre la déclaration dans le registre et l’utilisation proprement dite. » Pour lui, l’administration a besoin de davantage de confiance et de moyens pour remplir son rôle de centralisateur.

Les deux experts s’accordent enfin sur le fait que la transition est amorcée. Marc Herman note des données encourageantes sur les revenus agricoles en bio. Agathe Defourny, quant à elle, défend un modèle de soutien aux pratiques vertueuses, citant l’exemple de la ville de Paris et de l’Agence Seine-Normandie, où les aides à la conversion ont permis une baisse de 80 % de l’usage des pesticides dans certaines zones de captage.

Pour Canopea, la Wallonie doit franchir une étape : « On ne peut pas se passer des pesticides demain, mais il est temps de fixer un cap très clair. » Un discours que l’on a retrouvé quelques jours plus tôt chez Marc Herman. « Les pesticides continueront d’exister, mais c’est à nous de les gérer. Les effets à court, moyen et long termes sont pertinents. »

Quelles perspectives pour une restauration écologique en Wallonie ?

La situation est grave, mais des solutions existent. Le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) livre un état des lieux précis des leviers de transition pour réduire les intrants chimiques et restaurer les écosystèmes.

Bernard Weickmans, expert en durabilité au CRA-W, rappelle que l’utilisation des pesticides reste encadrée par une directive européenne transposée de manière variable selon les États membres. Le projet de règlement SUR (Sustainable Use Regulation), qui visait une harmonisation et un suivi rigoureux par enregistrement électronique, a été abandonné en 2024 faute de consensus. Pourtant, dès janvier 2026, certaines obligations entreront en vigueur, comme l’enregistrement numérique des pratiques comme cité plus haut.

En parallèle des contraintes légales, le CRA-W développe des stratégies concrètes pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) et restaurer les équilibres naturels. Plusieurs plateformes d’essais comparatifs sont en place, notamment SYCI (systèmes de culture innovants) qui évalue des modalités telles que le zéro phyto, la conservation des sols ou la réduction des gaz à effet de serre.

François Henriet, chef d’unité Sciences du vivant au CRA-W, insiste sur l’importance de combiner plusieurs méthodes : lutte culturale (rotation, date de semis), génétique (choix variétal), biologique, mécanique, physique et chimique. Il rappelle que la transition vers des modèles agroécologiques nécessite de s’adapter aux conditions pédoclimatiques belges et d’accepter des compromis sur le rendement.

Des essais sont en cours sur la pulvérisation localisée, qui permettrait de réduire de 60 à 95 % l’application de PPP, via des capteurs et buses de précision. D’autres projets plus expérimentaux, comme BioCoCrop, explorent la culture en bandes avec couverts permanents, dans une logique d’occupation spatiale du sol pour éviter les adventices (les mauvaises herbes).

Tous deux soulignent que les obstacles sont aussi humains et structurels : manque de données, absence de conseil public personnalisé en ferme, coût du matériel, ou encore difficultés à mutualiser les efforts entre institutions. Le CRA-W tente de pallier ces lacunes via des projets comme EXPOPESTEN ou SuRiPest, dédiés au suivi environnemental, et via la cellule diagnostic pesticides captage, active en cas de pollution avérée.

François Henriet conclut par une analogie amusante, à l’heure du Tour de France: « Comme dans le cyclisme, on progresse par petits gains marginaux. »